作品编号:JASKP2020005 作者: 刘进 江苏省天文学会会员 江苏省苏州市胥江实验中学校

“3D打印”自2012年以来,似乎也确实成为一项神奇的“黑科技”席卷全球。这项诞生于30年前的技术如今已遍地开花,从市场到校园,从民间到官方,3D打印的身影几乎随处可见。笔者也随波逐流,“玩”了一把“3D打印”。抛开喧嚣的浪潮,在中学阶段的教学实践中,3D打印教学究竟如何开展?其目标、价值究竟何在?学生从中得到了什么?围绕这些问题,在近几年的教学中,笔者尝试了一些融合3D打印的实践项目,将之作为教学载体,让学生在项目实施的过程中学习理论,行动实践,合作探索。改变了常规的3D打印教学路径,初步形成了一个结合初中学生特点,多学科融合的3D打印教学方案。

以下就教学方案中的几个主要环节作简要介绍和总结,并希望借此抛砖引玉,期待专家同行的批评指正。

1、从无到有的3D——项目的产生来自于开放式的锚定现象

利用真实的宏观背景为学生构建一个能够亲自体验达成目标全过程的学习模式,这个模式被称为抛锚式教学[1]-[4]。笔者施行的教学方案正是基于一个国家科学技术重大成就的现实情境而提出的。“2013年12月14日,嫦娥成功落月,玉兔信步虹湾,松软月壤上第一次留下中国足迹……”[5]这段摘自人民日报的文字,使我这个有着近三十个春秋“赏月”经历的天文爱好者激动不已。从2014年起,笔者开始了题为“观测月球,亲自动手”的教学实验项目。“嫦娥三号在月面着陆的虹湾地区究竟什么模样?”带着这个疑问,我和同学们走进了实验项目的课堂。

来自现实世界的锚定问题必然存在多种可能的解决途径或方案,而针对前述问题的讨论探究中,师生们得出了两条基本的途径,(1)通过互联网获取虹湾地区的照片;(2)自己制作一台天文望远镜进行观测;这两套解决方案对于初中学生来说,其陌生程度、难度都不小。对于方案(1),互联网上的相关图片以及专门网站的资源纷繁混杂,辨识难点涉及天文专业知识,该方案的解决思路,目标达成过程及成果应用不具有足够的生成性和体验度,故而可用于方案(2)的对比验证。

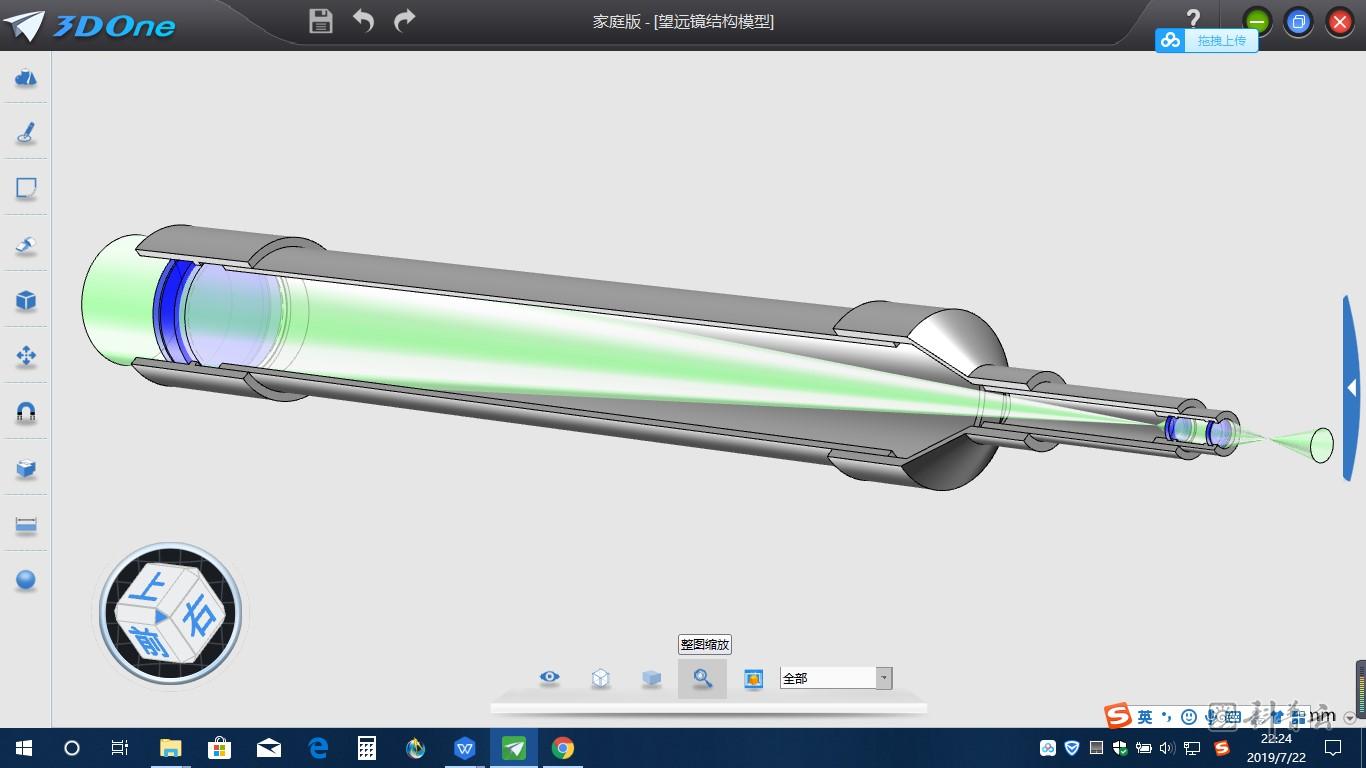

对于方案(2),经过详细的分析和教师指引,形成了如下的基本思路:(I)制作一台自制的天文望远镜——(II)分析望远镜结构、制造过程、材料——(III)找出自制、简化的可能——(IV)确定制作方案和手段并实施——(V)观测并获取“虹湾”图像——(VI)对比;验证——(VII)改进和拓展。根据现有的加工制作条件,上述思路中的第II、III、IV、VII项都可与3D打印紧密联系。例如II中的分析望远镜结构,即可使用3D软件给出一种望远镜的基本结构图示(如图1),从而降低学生的目标紧张情绪和无力感。图1所示的望远镜结构,运用了3D模型设计中的材质设定功能,按需制作的剖面结构,实体生成的旋转、拉伸等技术。实际教学中,结合3D模型的动态观察功能,学生可以通过调整观察角度,转换不同视场大小,分解组装不同结构部件等途径来详细掌握望远镜的结构。

图1 望远镜结构图

为了进一步的理解望远镜的工作原理并为项目教学实践的开展奠定感性的基础,可以利用3D建模软件制作出望远镜的光路,图中的透明圆锥体表示的就是望远镜的成像光路。有了这样直观的,现实条件难以表征的三维模型,3D打印的教学方案就多了一条贯穿始终的认知通路,学生自主学习的过程也能增添一层有效的脚手架[3]。

2、可以3D而不唯3D——寻找现实替代品并加工

仅仅使用3D打印技术在中学阶段完成图1所示的望远镜制作,显然在成本,技术要求,相关学科知识等方面难以达到。要避免“唯3D”的错误倾向,就需要学生的批判性思维。为此,在项目实施之初,师生就共同制定了这样的原则:对于某些望远镜构件,可以不使用3D打印完成,而在进行一定的加工改进的基础上使用价格更低廉的现实替代品来实现。

使用3D打印生成个性化,数量少的三维物件应趋向于“独特、非标、创新”的审视角度,而不适宜走“模仿、现成、山寨”的路径。除去设计的时间成本外,3D打印成品的实际成本包含了耗材成本、失败构件成本,打印过程的时间成本、电能成本、打印机损耗等。中学阶段开展3D打印教学实践,对于构件的物理、化学特性和后期加工、外观美化和包装的要求相对较低。如果综合考虑这些因素,3D打印的实际成本并不小,因而寻找合适的价格相对低廉的替代物品,并结合一些学生力所能及的加工、改造手段,同样可以达到目标要求。这一寻找、加工的过程不仅需要学生对目标有全面的,清晰的认识和理解,而且需要摸索出加工改进的方式、方法。

我们知道,计算机屏幕上展现的3D模型作为虚拟的对象,具备了许多现实对象无法实现的特性,如实时的透明化,任意的观察角度和观察比例,自由的布尔运算,高度的可编辑性等。正是这些特性,使得学生在3D建模的过程中,能够更准确、直观地分析理解模型,从而帮助他们建立起空间形象和特征用途的认知。这样学生在现实世界中寻找替代品并思考、完成加工的目标就能得以实现。

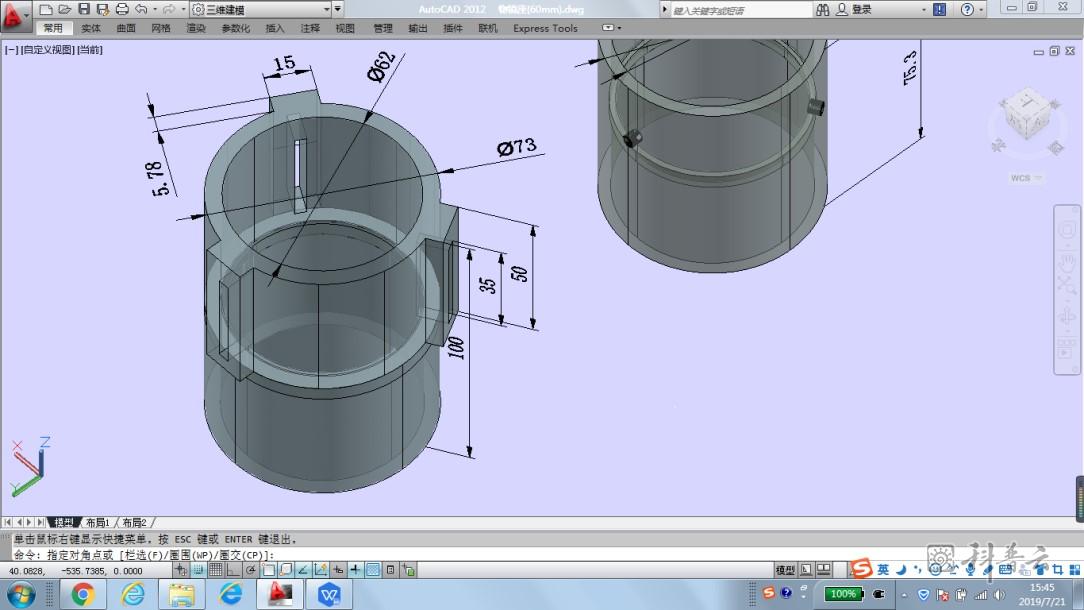

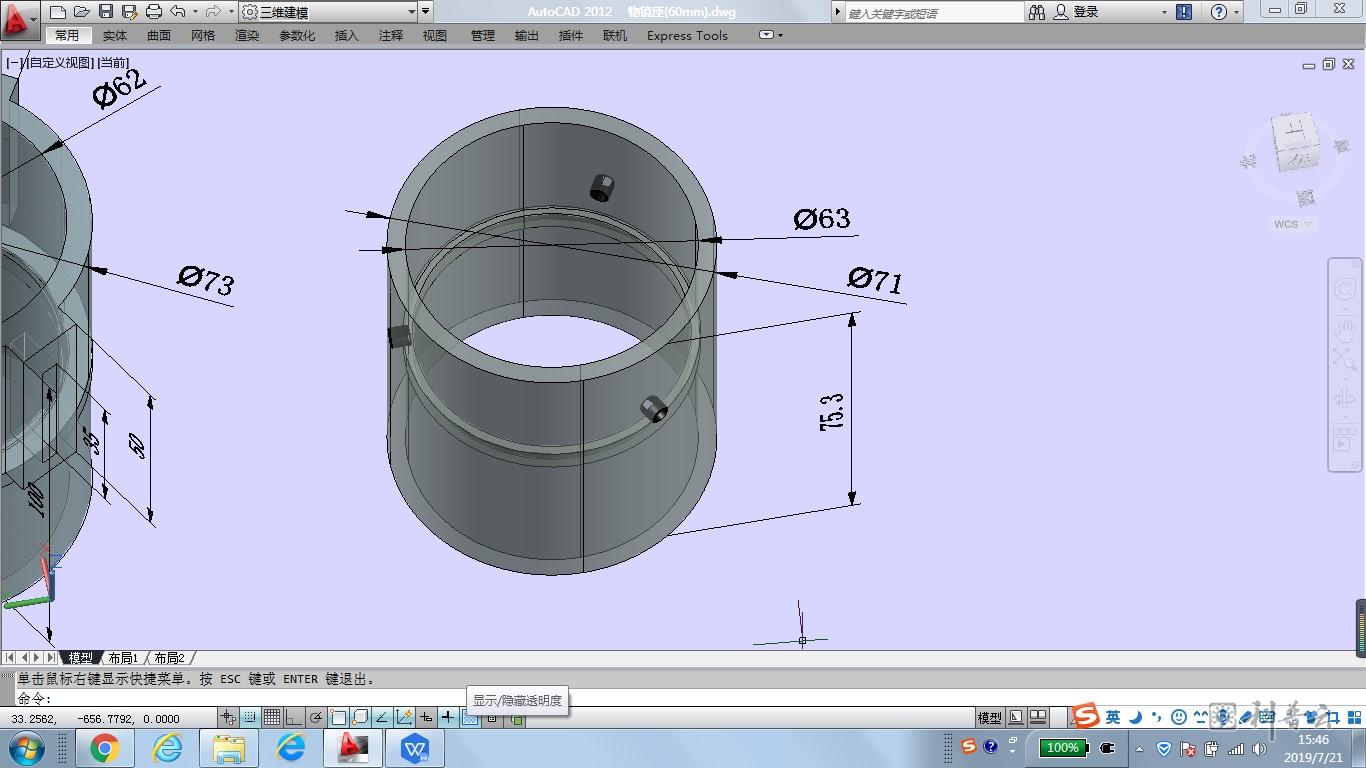

图2为3D软件设计的一个望远镜构件(物镜座),图3是一种替代品经测算加工后的完成构件。图4是替代品构件的结构和组装示意图。

图2 图3 图4

对比3D模型和替代品,不难发现替代品结构更简单,后期加工量,辅助材料更多,部分构件的特征尺寸与定制的3D构件存在差异……。这些区别的存在使得学生能更深入地理解3D模型的结构意义,也促使他们对三维模型及设计进行更全面地思考和探索。与此同时,3D设计的过程让学生在使用替代品完成目标的实践中有的放矢地搜索现实世界,探寻加工,改进的技术和方法。

上述以模型设计为开端,以现实替代品和加工为实践导向,把现实和虚拟世界交织起来的学习,让“3D打印”不再局限在它自己的世界里。学生在构建模型,动手实践的动态过程中,把所学所获迁移到真实的场景里,又将对现实的认知和探究带回计算机屏幕中,使得3D打印的学习有了一点工程化思维的价值取向,摆脱了围绕3D软件技术为中心的“唯3D”学习困境。使用现实世界的替代品来完成目标,势必要求学生走进真实的社会生活环境,在掌握理论、行动实践的道路上亲身体验,在挫折与失败的面前坚定脚步。

3、无3D而必须3D——非标准配件的3D实现

教学方案的基本目标之一“自制天文望远镜”基本成形之后,学生发现了其功能上的不足,例如:调焦控制不顺畅,观察那些仰角较大的天体时需要仰视而造成的观察不方便,目镜与望远镜镜筒部件的连接口径不同等等。这些问题涉及相关功能的改进和优化,其解决方案多种多样,有的可以通过改进加工方式实现,有的采用自制非标准件即可达到更好的使用效果。根据现有的条件,使用3D打印技术解决部分非标准件的问题,较之其它方式更为便利,更适合中学生自己探究实践。

例如直接通过前文“图1望远镜结构图”所示的望远镜观测仰角较高的天体时,观测者需要把头部抬得很高,这样就造成了观测的不便。学生通过探究思考,查阅资料等途径了解到可以使用名为“天顶镜”的辅助装置使望远镜的光路偏折90度,从而改变观测者的视线方向。但是现成的天顶镜无论价格高低都无法和自制的望远镜部件有效连接起来使用,这样自制一个非标准的天顶镜成为了首选的方案。

师生在共同学习摸索的过程中形成了多个天顶镜结构设计方案,所涉及的3D模型设计技术也各有千秋。这样的开放式探究过程自然地将学生的思考和行动引入到自主学习之中。有的设计方案使用预制通孔的方法,实现部件的连接,有的则受到榫卯结构的启迪,设计出不需要一颗螺钉也能实现精准配合的榫槽结构。还有些方案以现实情况中的相似材料为原型,将天顶镜的功能附加其上,对原型进行功能改进和拓展。众多的设计方案以不同的方式指向共同的目标,使学生在自主学习中遇到的问题也千差万别。因方案的不同而产生的技术需求和相关学科理论的差别,让学生能更独立地思考和行动,也让学生、小组之间能产生具有更多的交流和竞争。对教师在专业素养、组织能力、教学把控能力、跨学科教学能力等方面提出了更高的要求。

下面的图5是一种天顶镜的3D模型,图6、图7所示为3D模型的成品分解情况和组合效果。这一方案是多种设计方案中的一例,也是多次失败、多次改进后的成果。

|

|

|

图5 | 图6 | 图7 |

为了设计出适合学生各自(小组)望远镜结构的天顶镜,师生们不仅要共同学习掌握相关的天文、光学、几何等学科知识,还要结合自制望远镜的主体结构考虑天顶镜的结构要素;不仅要学会各种测量工具的使用方法并应用于实际材料的测量,还要将测量数据应用到3D模型的设计之中;不仅要学习掌握并灵活运用3D建模软件的各种技术,还要将技术与实际测量、实际需求的数据结合起来以产生准确的设计结果。

除上述问题之外,3D打印机的精度,成品填充率和强度性能,打印成型的方向(FDM)等也直接影响着学生的3D设计过程和成品效果。虽然这些问题或多或少地超出了学生的认知领域,但在成品上的体现却无法回避。由此留给学生的探索空间也就更加宽广了。

从结合实际的模型设计到成品打印的后的多次尝试,我们看到的是技术的学习动力因自主的设计需求而产生,多学科知识的融合因项目目标而有机结合起来,失败的设计变为成功的阶梯。非标准件的探究实践从客观上推动了3D打印的教学,促进了学生从理论到实践再到理论的良性循环,锻炼了学生从课堂到现实的适应能力,实现了3D打印在创新实践、社会参与[6]上的重要价值。

4、中学3D打印教学的几点思考

笔者尝试施行的教学方案,其实现目标的过程自然不会一帆风顺,当然会遇到许多陌生的领域和难以回避的困难。比如使用替代品来完成目标时,使用什么材料来实现?从哪里获取?成本如何?用什么方法在材料上进行准确测量……?老师也面临着一系列的问题:学生能找到合适的解决方案吗?材料的获取途径、结果不尽相同,如何开展3D打印知识技能的应用和迁移教学?加工过程的危险因素如何把控?学科知识的融合与运用如何评价?实践过程与学业负担如何平衡……?这些问题始终伴随着教学方案的实施过程。

初中阶段开展3D打印教学的目标自然有别于高一级学校的职业化、专业化教学任务,也不作相关专业知识、技能的同步或先导学习。我们最为多见的初中生学习3D打印是以软件功能的范例学习为主的教学内容。或冠以“STEAM”、“创客”来开展综合实践类3D打印相关活动。从指导思想层面看,缺乏高屋建瓴的理论指引,从师资层面看,不具备完善的知识体系和技能储备,从政策社会化层面看无法满足资源需求的高速增长。这些制约因素让中学3D打印教学的开展停留在小众化竞赛,个别化摸索,个案化教学的低水平上。

作为一名中学教师,结合自身和学校实际情况,仅就以下问题作不成熟的思考。

4.1、挖掘中学阶段各学科素材,与3D打印有机融合,促进学生多元化发展。

3D打印具有的小批量、个性化特征是以创新创意为起点和归宿的。任何创新成果都不可能一蹴而就,都必有坚实的理论基础,经历不懈的实践探索。3D打印知识和技能的工具性、技术性如果缺乏了成长的土壤,缺少了磨砺的基石,其巨大的作用和意义必将难以发光发热。

“工欲善其事,必先利其器”。3D打印这柄“器”不可谓不“利”,即便是一款免费的功能不甚完善的3D设计软件,也具备了极其丰富和强大的设计功能,即使一支不足百元的3D打印笔也可以让思想的火花成就为惊艳的奇葩。如果将3D打印机与设计软件分离,那么一盒橡皮泥在3D打印思想的魔术棒下也能变幻出无尽的具象。但是,器再利,而无“欲善之事”,其“利”又有何作为?3D打印之“利”在中学生学习生活中应剑指何方?“利之用”应从哪里汲取养分?因此,发掘中学学科素材,与3D打印教学有机融合起来,不仅仅是个别老师的小打小闹,而应作为3D打印教学的重要发展之路。打造一两个项目,选择个别学科作个案研究已不鲜见[7][8][9][10]。国外课堂已有应用成果[11]。

前文简述的3D打印教学方案正是基于学科融合的想法而逐步建立起来的。方案涉及数学、物理、工程制造、材料加工、市场调查、互联网应用等多个学科领域,通过一个总体目标力图将多元化知识、技能融合到3D打印的教学过程之中。例如计算望远镜各段材料长度前,学生需要先掌握凸透镜焦距测量的理论和相关数学知识,然后学习实验方法,再完成多组实测实验,获取物镜的焦距数值后,再根据一定的统计学原理确定物镜的焦距值,并分析误差原因。虽然教学方案中包含了许多这样的多学科交叉的实践项目,然而这样的融合毕竟缺乏完整的理论支撑,欠缺学科知识融合的评价标准,缺失相关专业领域的技术力量。这样的教学探索仍旧处于较低水平的单打独斗状态。

中学阶段的3D打印,如何有效开展,是否应建立系统化、理论化、科学化的3D打印(增材制造)教学体系?如何在核心素养观的指导下构建课程体系标准,需要专家学者和各方面的力量共同深入思考。

4.2、纷繁多样的软件,良莠不齐的3D打印机,低效率,高消耗的打印过程。3D打印进课堂我们准备好了吗?

就目前笔者所在地区中学校园的平均软硬件等条件看,学校开展3D打印多各自为阵,使用的软件也各不相同。3D打印机的品牌更是五花八门。虽然不少学校建设了STEM或创客空间,3D打印机作为必备资源,但老师们在设计软件的选择上是困难的。在没有较为统一的标准的情况下,不同软件的适用领域决定了课程内容的大体方向,也与老师自身的学科素养、技术范畴情况联系在一起。虽然软件之间存在着较大的区别,然而3D设计的基本思维模式又具有一定的共性。如何把3D设计的思维贯彻在教学中,而挣脱软件功能的限制,是我们开展教学的重要议题之一。

由于中学配置的3D打印机多为FDM类型,其各项打印指标都与教学要求存在一定差距,比如打印速度慢,打印精度低,故障率和维修价格较高,悬空结构打印困难。另外耗材成型过程一般在高温条件下进行,能耗难以降低,并且有些耗材会产生有毒气体、粉尘。对于个性化的设计结果,成品的废弃率居高不下,材料回收率始终保持较低的水平。除了上述技术层面的问题之外,伴随着技术发展的伦理问题也会同时产生。3D打印技术的普及把人们带到了“设计即制造”的时代,网络与自媒体推动了自我存在和价值展现的同时,对知识产权的保护提出了前所未有的挑战。即便在教师自己搭建的局域网教学系统中,学生间也存在着文件共享管理,评判困难等诸多问题。

5、结语:

3D打印这项新兴的技术,在其自身仍处于发展阶段的时候,我们希望从中探寻一些中学生学习的价值和意义。在探索和实践中,把屏幕的虚拟与现实的图景熔融沉积为成长的足迹。让学生在项目实践的过程中,锻炼思维,发挥创造,磨练意志,实现自我。

参考文献:

[1] 张茂含. 抛锚式教学模式教育价值和适切性研究[D]. 山东师范大学, 2013.

[2] 郑爱春, 唐令中. “抛锚式教学”的设计与实践[J]. 教师, 2018(15).

[3] 高文,王海燕.抛锚式教学模式(一)[J].外国教育资料,1998(03):70-73.

[4] 孙继清. 问题解决教学模式在信息技术教学中的应用[J]. 陕西教育(教学), 2019(4).

[5] 人民日报评论员:让创新鼓起梦想的风帆,人民日报,2014年01月07日 01 版.

[6] 核心素养研究课题组. 中国学生发展核心素养[J]. 中国教育学刊, 2016(10):1-3.

[7] 徐德亮.技术是驱动教育创新的引擎——3D打印在中小学教学中的应用[J].中小学信息技术教育,2016:66.

[8] 郑志群,吴玉婷.3D打印技术在中小学教学中的应用研究[J].电脑知识与技术,2018,v.14(19):232-234.

[9] 陈扬帆.数学视野下的3D打印课程设计[J].《中国信息技术教育》,2015(19):11-13.

[10] 吴澜[1],巩媛丽[2].初中阶段系统化3D打印课程:从设计到成品[J].中小学信息技术教育,2017:73.

[11] 李柯影,郑燕林.3D打印技术在中小学教学中的应用——以英国中小学课堂引进3D打印技术项目为例[J].现代教育技术,2015(04):110-116.