2007年10月24日,中国首颗探月卫星“嫦娥一号”,搭载着长征三号甲火箭刺破苍穹。千年奔月的绮梦,在这一刻化作现实。这颗仅有2.3吨重的卫星,携四大科学目标启程,正式拉开了中国探月工程的壮丽序幕。今天让我们来一起看看“嫦娥一号”带着四大科学目标,如何开启中国探月的精彩篇章!

嫦娥一号:四大科学目标解锁月球奥秘

嫦娥一号的科学目标分别是获取月球表面三维影像;分析月球表面元素含量和物质类型分布;探测地月空间环境;探测月壤特性。

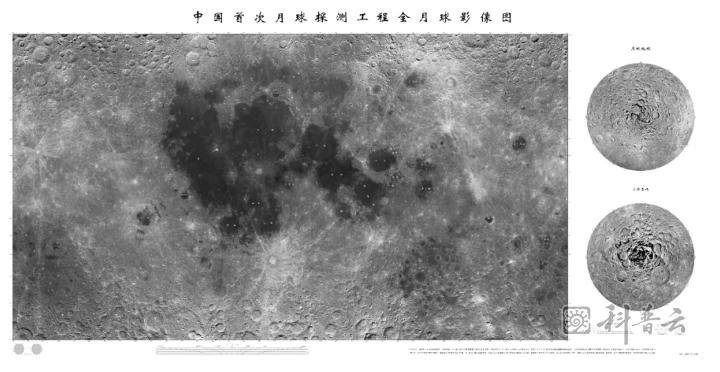

获取月球表面三维影像。精细划分月球表面的基本构造和地貌单元,进行月球表面撞击坑形态、大小、分布、密度等的研究,为类地行星表面年龄的划分和早期演化历史研究提供基本数据,并为月面软着陆区选址和月球基地位置优选提供基础资料等。

分析月球表面元素含量和物质类型分布。勘察月球表面有开发利用价值的钛、铁等14种元素的含量和分布,绘制各元素的全月球分布图,月球岩石、矿物和地质学专题图等,发现各元素在月表的富集区,评估月球矿产资源的开发利用前景等。

探测地月空间环境。监测月球轨道附近的太阳风粒子、宇宙射线等活动,研究太阳风和月球以及地球磁场磁尾与月球的相互作用。

探测月壤特性。借助微波辐射技术,获取月球表面月壤的厚度数据,从而得到月球表面年龄及其分布,并在此基础上,估算核聚变发电燃料氦-3的含量、资源分布及资源量等,推动月球资源利用研究。

解码月球的“中国方案”

嫦娥一号科学成果全解读

嫦娥一号圆满完成四大科学任务,成果卓著,高精度绘制全月球地形图,探明月表元素分布,解析地月空间环境奥秘,摸清月壤特性与资源潜力,为中国探月事业筑牢根基。

嫦娥一号利用CCD立体相机与激光高度计,首次实现中国自主测绘全月球数字地形模型,完成全球首幅高精度月球三维影像,覆盖月球南北纬70°范围。这一成果为月球撞击坑统计、地质单元划分及着陆区选址提供了关键基础数据,显著推动了月球演化历史研究。

嫦娥一号通过γ/X射线谱仪,首次绘制铀、钍、钾等14种元素的全月分布图,发现克里普岩(KREEP)富集区,完成中国首张自主月球元素资源图。这一成果不仅揭示了月球岩浆活动的历史痕迹,更为稀土、钍等战略性矿产的开发利用提供了关键科学依据。

嫦娥一号首次记录了月球轨道的太阳风离子通量和宇宙射线强度数据,并发现地球磁尾会扰动月球等离子体环境。这些发现深化了人类对太阳风-月球相互作用的理解,为未来月球基地的辐射防护设计提供了重要数据支撑。

基于微波辐射计的探测数据,嫦娥一号首次反演出全球月壤平均厚度为5-10米,并据此估算全月球氦-3总资源量超过100万吨。这项研究首次从科学层面证实了月球氦-3作为未来核聚变能源的巨大潜力,直接推动了21世纪国际月球资源探测的新一轮热潮。