目前中国是全球第一大猪肉生产国和消费国,即使是美国与加拿大这样的猪肉生产大国,也会出口大量猪肉至中国。中国生猪出栏量高达7亿头,猪肉市场规模超出万亿。但是随着环保高压和猪瘟蔓延,原本构成市场主流的散户快速淘汰,加上巨头角逐,行业门槛被悄悄拉高,中国养猪业逐渐从粗放式发展过渡到追求精细化管理的阶段。

秩序化、高效率化、精准化、智能化的AI 养猪备受瞩目。AI养猪运用了穿戴设备和猪脸识别等黑科技提高生产成绩、解放人工、提升动物福利。

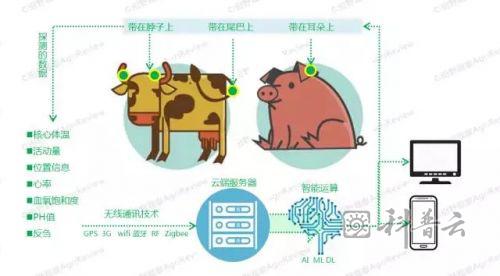

(1)穿戴设备

试想这样一种生活:当你下班回家时,可穿戴设备根据你一天的工作量计算你的疲惫指数,根据体温和脑电波预判你的心情,甚至了解你在这种心情时的胃口,然后根据这些分析,在你一启动汽车时,就选择好了你喜欢的音乐。接着,它会将你的情况告诉智能家居“兄弟们”,让它们根据气候调节好室温、光线明暗,准备好洗澡水,甚至为你准备营养丰富的健康晚餐。可是猪为什么要佩戴穿戴设备?就拿测体温来举个例子。

还记得小时候发烧时各种测体温的方式吗?舌下、腋下、直肠……因为直肠最接近真实体温,因此给猪测量体温往往都是测量直肠温度。你可以想象猪有多不喜欢,人就有多不喜欢,而体温是防疫和查情的关键。程序员们脑洞大开,是不是可以让猪穿上可穿戴设备随时监测体温?于是他们首先想到了项圈,可是猪太胖,没有脖子;然后,他们给猪做了马甲,可是很快就被撕烂。最后,他们想到了测温耳环。设计、打样、开发软件,三个月样品出来,猪甩了两下耳环就掉了,之后的日子他们就和猪斗智斗勇,因为猪会撞、会打架、会甩耳朵,终于用了两年的时间开发出了适合生猪穿戴的微型感知器。它可以预报疾病爆发,还可以预测母猪的最佳受孕时间,由于更精确地预测发情期,大幅度提高了养殖场的每头母猪每年提供的断奶仔猪数(衡量母猪群繁殖性能最常用的指标是“断奶仔猪数/母猪/年”),以16为基数,估计增量大概为20%~50% 。同时感知器可以通过深度学习,对生猪的运动情况能有全面的掌握,继而结合生猪的其他生理特征判断健康情况。以此为基础建立了最佳的育肥和育种模型。

牲畜的智能穿戴与人工智能技术

牲畜可穿戴智能设备和管理系统可以帮助农户更准确地预测发情期、预测疾病、做好情绪管理和饲养及放牧管理。以上做法都从不同的角度降低了养殖成本,提升了产量,解放了农户的劳动力。世界著名的科技市场研究公司IDTechEx预测,针对动物(包括牲畜)可穿戴技术的产业市场到2025年预计可达到26亿美元(176亿人民币)。

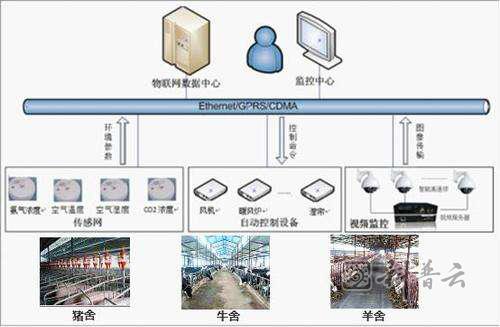

牲畜智能设备及智能管理系统,其核心技术来自两方面:一方面是智能穿戴设备的集成度。智能穿戴设备作为智能管理系统的基础设施部分,完成猪牛羊各项体征指标的采集,无线通信技术实现数据传输通道,将数据上传至云服务器;运行在服务器上的人工智能算法实时分析上传的数据流,当出现异常情况时可以发出警告通知饲养人员。另一方面当然就是人工智能算法,好的智能牲畜管理系统是要在最少打扰牲畜的情况下做到最精准的预测。让人工智能跟畜牧养殖学更好的结合,可以找到更多的数据相关性,从而优化算法,提高准确率。人工智能结合机器人技术可以在养殖车间发挥优势,减少人力成本,提高管理效率。

智能养殖工厂设施

(2)猪脸识别

猪脸识别技术

利用“猪脸识别”算法能够快速关联单个猪仔的生长信息、免疫信息、实时身体状况等。

养猪场内的多个巡逻摄像头会自动搜集母猪的睡姿、站姿、进食等数据,再由AI根据“怀孕诊断算法”分析母猪是否配种成功,人的工作量将大大减少,利用摄像头和传感器AI可以分析每只怀孕的母猪的状况,有没有空怀,流产的几率有多大等等。刚出生的乳猪更是需要AI 的帮助。小到吃奶,AI可以告诉你哪一只没有吃够奶,进而可控制饲喂机器人和智能猪栏等设备,可实现饲喂量的精确控制,保证每头猪的生长平衡,农业大脑通过语音识别技术和红外线测温技术来监测每只猪的健康状况。由于猪在吃奶、睡觉和生病等不同状态下发出的声音都不一样,通过分析猪的咳嗽、叫声、体温等数据,一旦出现异常能够第一时间发出预警。养猪人终于可以轻松地同时伺候上百个母猪从怀孕到坐月子了。

但猪脸识别技术在使用过程中会受到很多因素的干扰,比如猪脸信息录入要求多角度扫描,而猪不是躺着、动着、就是眯着眼,操作者需要花费不少工夫才能完成拍照。由于近亲繁殖,猪的长相必较相近,识别难度高。此外猪还受到生活环境、彼此打斗等的影响,把脸弄得脏兮兮的,不易识别,所以人工智能系统还需要不断地改进、升级才能不断提高准确性。

据测算“AI养猪”能把生猪出栏时间缩短5-8天,把每头猪的饲养成本降低80元,如果推广到整个中国的养猪业,每年节约行业成本至少500亿元。