文 / 陈连藩

2015 年 10 月中旬,一篇刊登在英国皇 家天文学会通讯上的文章引发了我们对外星 文明是否被发现的关注,天文学家在位于 1 480 光年之外的 KIC 8462852 恒星系统中 发现了一个可疑的信号,一系列奇异的光波 动无法用当前的恒星模型进行解释……

证据:恒星亮度降低

对 于 遥 远 恒 星 系 统 中 出 现 的 诡 异 信 号, NASA科学家并没有过于激动,而是进行了一系 列的验证,比如排除望远镜的干扰、背景噪声等, 最终确定是 1 480光年外的恒星存在问题。这个 信号出现在恒星的光变曲线上,正常值一般是1% 左右,而 KIC 8462852却有22%,这说明有一个 体积巨大的物体在恒星附近出现,而且还有一定 的周期性。 在 4年的观测期内,科学家发现KIC 8462852 恒星亮度一次降低了 15%左右,说明有一大团 的物质从恒星盘面经过,第二次凌日中, 恒星亮度降低了 22%。发现异常信号值的 是美国宇航局开普勒系外行星望远镜,通 过凌日法对系外行星进行观测,发现它们 的存在。凌日法主要利用行星通过恒星盘 面时所形成的周期性遮挡信号发现行星, 其会在光变曲线上留下规律的峰值,如果 行星体积较大,那么遮挡就比较明显,对 应的峰值也高,反之亦然。但KIC 8462852 有点特别,光变曲线所体现的遮挡面积不 仅达到 15%~22%,还没有周期性。

科 学 家 发 现 KIC 8462852 恒 星 亮 度 一 次降低了 15% 左 右,说明 有 一 大 团 的 物 质 从 恒 星 盘 面 经 过, 第 二 次 凌 日 中,恒星亮 度降低了 22%

不明信号可能是什么?

开普勒望远镜的数据说明,KIC 8462852周 围的物体非常特别,可能有两种解释:第一种是 宇宙天体,能够实现15%~22%遮挡的天体应当 是非常非常庞大的,近1/5的恒星盘面被遮挡, 因此可能是大量的彗星群、小行星或者天体碎片。 彗星的特点比较符合大面积遮挡的要求,因为彗 星有大量的气体和尘埃物质包裹,美国宇航局斯 皮策空间望远镜的观测显示,彗星的可能性会大 一些。或者KIC 8462852周围分布着巨大的小行 星带,在其他天体引力的作用下,小行星碎片带 出现扰动,引发不规则的遮挡。无论如何,要达 到 15%~22% 的遮挡,是个非常大的结构。

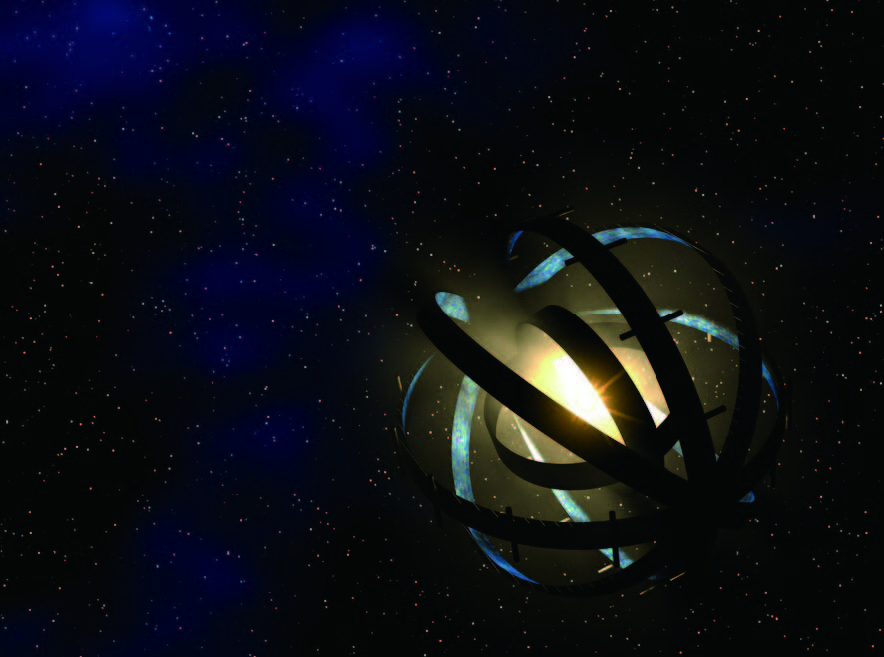

另一种解释是戴森球,这可能是外星人的轨 道建筑,可最大限度汲取恒星的能量。耶鲁大学科学家Tabetha Boyajian指出,我们从来没有 见过这样的恒星信号,以为是探测器出现错误。 但是检查之后,也没有发现问题,因此这个信号可能是真实的。如果这颗恒星被外星人利用,那么其周围会布满各种轨道建筑,以最大限度汲取光能。这就会导致恒星亮度发生改变,下降到原 来 20%的水平。该现象发现于2011年,每次活 动呈现周期性,大约5~80天,这段光变曲线与其他恒星有所差别。

戴森球是虚构的能量站

物理学家弗里曼·戴森设想过一种能量形式, 在恒星周围建造轨道建筑,将整个恒星包裹起来, 内表面设大量吸能面板,这样就可以源源不断地 获得恒星的能量。弗里曼·戴森的设想被喻为“戴 森球”,这个理论在20多年前非常风靡,许多 弗里曼·戴森根据文明对能量的利用,认为获得恒星的能量 是文明发展的必经之路,除了可控核聚变外,把恒星的光最 大限度收集转化,能够满足一个先进文明对能量的需求科幻小说也借鉴了这个设想。弗里曼·戴森根据 文明对能量的利用,认为获得恒星的能量是文明 发展的必经之路,除了可控核聚变外,把恒星的 光最大限度收集转化,能够满足一个先进文明对 能量的需求。当然戴森球所需要的吸能面板数量 这个天文数字,如果要估算的话,可以用球体面 积计算,然后再打个折。

弗里曼·戴森根据文明对能量的利用,认为获得恒星的能量 是文明发展的必经之路,除了可控核聚变外,把恒星的光最 大限度收集转化,能够满足一个先进文明对能量的需求

戴森球是否存在呢?在过去十多年,我们一 直通过这个途径寻找外星文明,戴森球其实挺好 分辨,因为把发光的球体包裹起来,那么在可见 光波段上肯定是黑的,光都被吸能面板遮挡了。 在红外波段上却能透射出强劲的红外辐射,如果 哪颗恒星有此类特征,那么很有可能是个戴森球。 不过,到目前为止仍然没有找到。KIC 8462852 虽然被认为是潜在的戴森球建筑,但也仅限于光 变曲线的异常。

系外行星的发现

第一颗系外行星在1995年才被发现,属于 飞马座 51一颗主序星的行星。到目前为止,系 外行星的数量已经达到数千颗,这个数字仍然在 增加,尤其是美国宇航局开普勒望远镜升空后, 系外行星的发现呈现指数式增涨。即便开普勒望 远镜主动轮出现故障后转入 K2任务,但数据库仍然存在,美国宇航局科学家也一直在分析庞大 的数据库,从中寻找系外行星的线索。

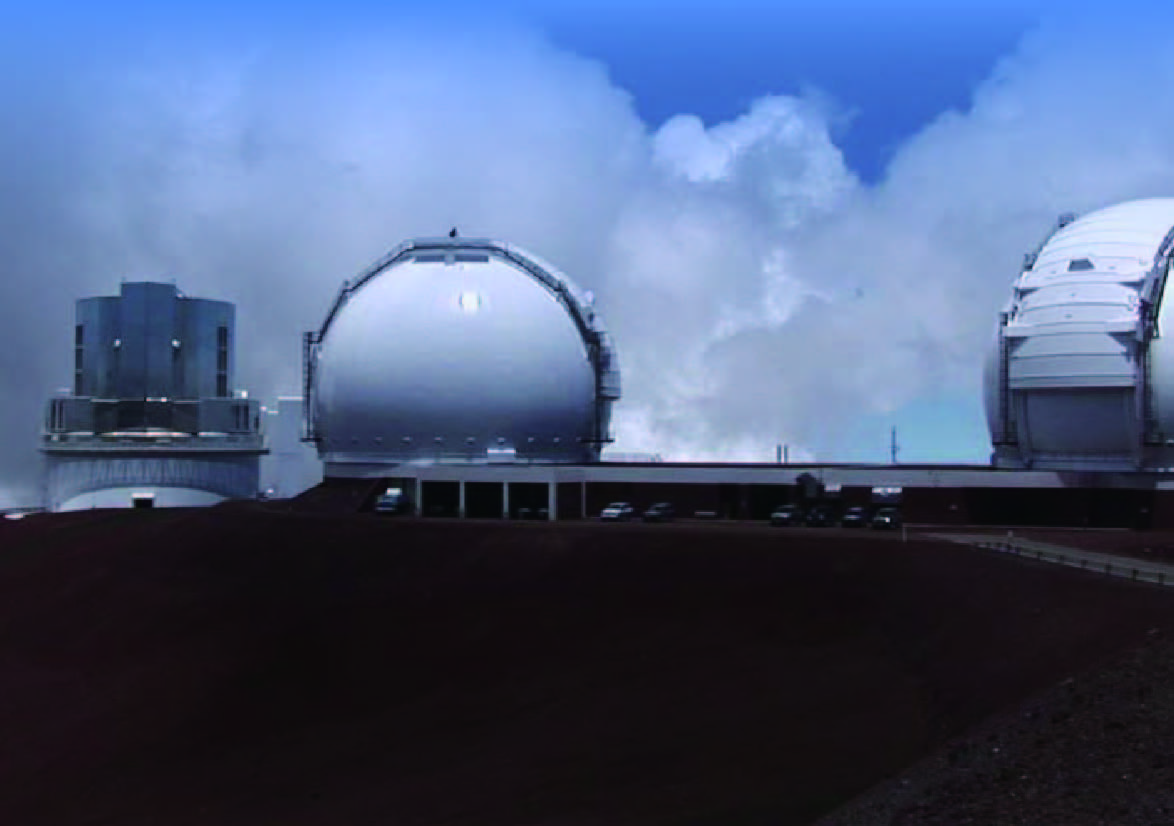

除了凌日法外,哈勃太空望远镜和夏威夷 W.M. 凯 克天文台使用的微引力透镜技术也是一种途径

此前 NASA发布的最新发现多数来自开普 勒望远镜的数据库,这也说明了凌日法在寻找系 外行星领域有着非常重要的地位。但该方法仍然 存在问题,比如需要行星通过恒星盘面,对于体 积较小的类地行星,就显得力不从心了,因此我 们目前用凌日法所发现的系外行星基本都属于大 体积的气态行星。除了凌日法外,哈勃太空望远 镜和夏威夷W.M.凯克天文台使用的微引力透镜 技术也是一种途径,对于轨道周期较长、表面温 度更低的系外行星,微引力透镜技术就比较适合, 其原理是利用行星引力场导致的恒星光线扭曲现 象,从而发现行星的存在。

寻找系外行星的目的就是发现第二个地球、 寻找外星文明,科学家一直想知道地球之外是否 有其他文明存在,这也是天文学上的一个未解之 谜。至少到目前为止,地球仍然是唯一一个拥有 液态水、存在文明的行星。在推进地外文明搜寻 领域,加州大学伯克利分校搜寻地外文明研究所 等处于比较前沿的位置,科学家建议我们应该寻 找恒星周围的人造建筑,因为文明的发展需要能 量,恒星上取之不尽的能源是一个途径,如果某 个恒星系统被先进的外星文明大规模开发,它一 定会辐射出特殊的信号,比如在中红外波长上有 特别的峰值。