“人造太阳”是永动机的概 念并不成立,因为要注入氘 和氚,氘和氚就是能量,而 永动机是不需要给予能量的

文/杭 苏

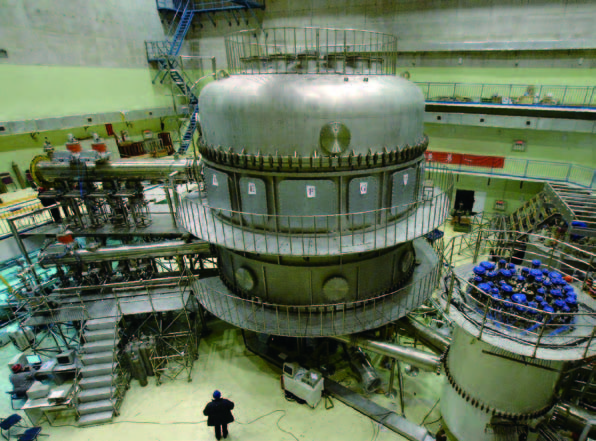

旨在最终解决人类能源问题的宏大计划正在推进,这一计划的正式名 称是国际热核聚变实验堆项目,俗称“人造太阳”计划。人类一直以来孜孜不倦地追求核聚变能源发电技术,这种清洁、安全的能源形式最终将会被驯服。世界上除了举世瞩目的“国际热核聚变实验堆(ITER)计划”外, 发达国家美国、日本、德国,包括中国在内都有自己的反应堆项目备份。比较著名的是中国的 EAST、日本的 JT60SA、 以 及 德 国 的 Wendelstein 7-x 等。未来 30 年内,这些“人造 太阳”将会实现商业化发电。

来自太阳的灵感

太阳,高悬九天之上,温暖而灿烂。其 永恒放射的万丈光焰自古幻为我们祖先崇拜 的图腾,成为人类大脑中挥之不去的谜团。斗转星移、沧海桑田,直到19世纪末,放射 性研究的开启才真正将人类引领到太阳迷宫的门外,而核聚变的发现终于使人类喊出了那一声响亮的“芝麻开门”。

1929年,英国的阿特金森和奥地利的奥特斯曼联合撰文,证明氢原子聚变为氦的可能性,并认为太阳那千秋喷薄的光与热皆源 自这种轻核聚变反应。随后的研究证实,太阳发出的能量来自组成太阳的无数的氢原子核。在太阳中心的超高温和超高压下,这些氢原子核相互作用,发生核聚变,结合成较重的 氦原子核,同时释放出巨大的光和热。于是 , 科学家设想,如果实现人工控制下氢元素的核 聚变反应即受控热核反应,那么在地球上同样可以创造出一个个具有不竭能量的人造太阳。

“海水变汽油”,还需要多久?

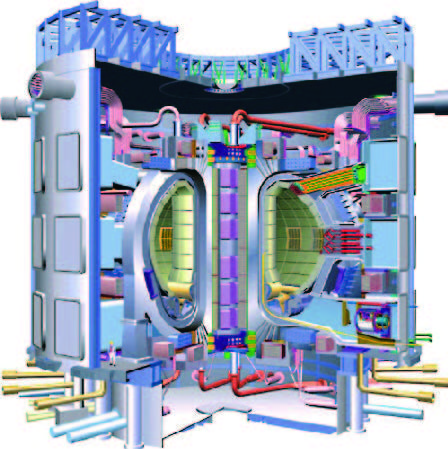

核聚变装置的工作原理和太阳有着异曲同工 之妙,太阳巨大的能量来自核聚变反应。在太阳 的中心,温度高达2 000万℃,在高温高压条件下,氢原子核聚变成氦原子核,并释放出大量能量。核聚变装置的真空反应室相当于一个装高温等离子体的炉子,最受考验的是直接面向高温等 离子体的内壁,即第一壁材料。氘氚聚变反应产生大量的高能中子和 α粒子、电磁辐射,它们和等离子体离子、快原子和其他从等离子体逃逸 出的粒子(氘、氚和杂质)等,强烈地作用于第 一壁。用什么材料制成的容器能够盛装上亿度的 高温材料?这成为最主要的难题。到目前为止,科学家发现没有任何一种容器能够承受上亿度的高温。耐火砖、不锈钢等都不可行,必须采用特 殊方式来约束聚变材料。

基于核聚变反应堆的聚变电站是解决人类 未来能源问题的一个希望

能装“太阳”的托卡马克

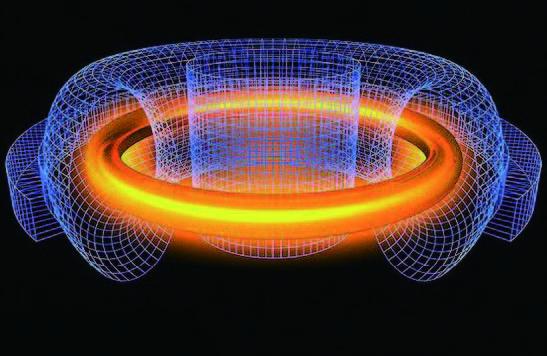

既然没有任何器皿能盛装上亿度高温的等离 子体聚变材料,可否用磁场构造一个“磁容器” 来盛装?于是,前苏联科学家提出了“托卡马克” 的概念。托卡马克 (TOKAMAK) 在俄语中是“环 形”“真空”“磁”“线圈”几个词的组合,即“环 流磁真空室”的缩写。那就是利用环形封闭磁场组成的“磁笼”,其外面大量的大线圈和磁体会 产生一个环形的磁容器,在这个磁容器里 面约束、加热 聚变的燃料, 让它发生聚变反应。但是又一个问题难住了科学家,如果使用磁容 器,将至少需要 100 万吨磁铁。于是科学家又想到了磁场很强大的电磁铁,但是使用电磁铁也至少需要 1 万吨,这可难住了科学家们,经过 40 多年的努力,科 学家发现超导体拥有特别强大的磁场,效率是磁铁的几万倍。

2008 年开始,“人造太阳”计划进入正式 实施阶段,整个计划预计持续 35 年,在 2018 年之前主要是建设反应堆;在 2038 年之前结束操作实验;并在 2043 年将实验的反应堆拆除。在 今后 30 年间,这个“人造太阳”的实验堆将耗 资 100 亿欧元以上。中国最终承担占总投资 9% 的费用,约合 100 亿元人民币。“人造太阳”每 年需要大约 3 600 万元的运行费,它一旦运行, 就必须要持续 2 个月,平均每天要花费 50 万元左右。毫无疑问,这是一场时间和金钱都消耗巨大的持久战。这个向大自然盗取“天火”的计划 背后有太多的不可知,这个巨大的力量会不会超 出人类的掌控?乐观者预测未来 50 年内有望揭开能源的终极秘密;悲观者则表现出很大的担忧,似乎看到了人类对新能源急功近利的掠夺心态。

中国在核聚变领域具有国际先 进水平,特别是位于合肥等离 子体物理研究所,自主研制和 设计的全超导“托克马克”装 置,受到了国际同行的瞩目

科学狂人的疯狂之举

人们认识热核聚变是从氢弹爆炸开始的。氢弹爆炸时释放出极大的能量,给人类带来的是灾难。而科学家们却希望发明一种装置,可以有效地控制“氢弹爆炸”的过程, 让能量持续稳定地输出。在人类比较了解的核聚变反应中, 氢的两种同位素氘和氚的聚变效率最高,氘和氚结合变成氦,同时能释放出巨大的能量。这些能量经转化后,可以成为电能等各种能量,这就是“人造太阳”的原理。

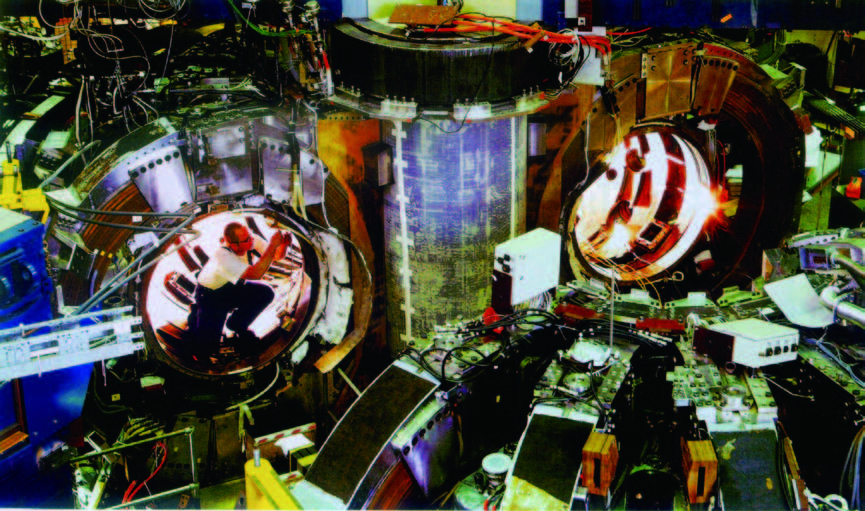

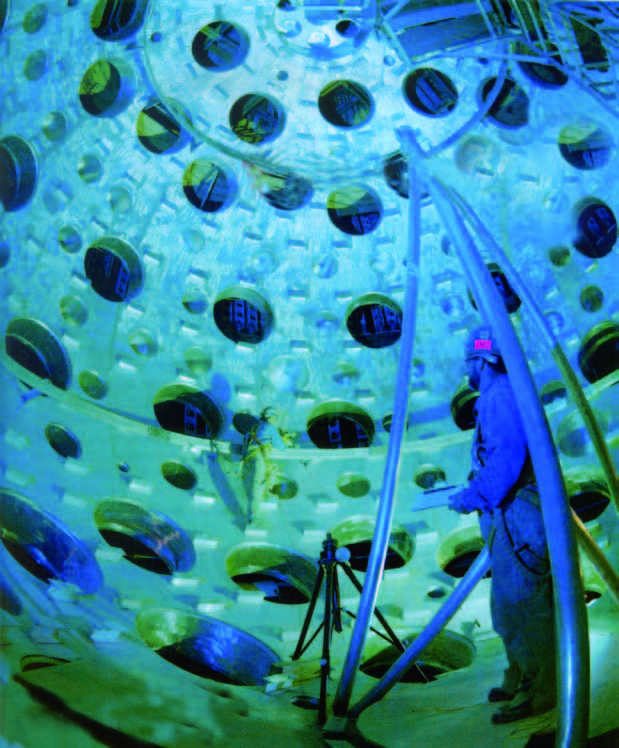

研究人员正在检查“人造太阳”的等离子体加热系统

激光被称为“世界上最强的光”,科学家希望能借助这种高能量的光来产生“人造太阳”所需的高温。但到目前为止,最大功率的激光器仍然不足以维持能够恒久发热用的核聚变反应

从能量概念的角度,这个装置被形象地称为“人造太阳”。核聚变装置就是要模仿太阳内部的环境,使之产生核聚变反应,释放出巨大能量

“人造太阳”项目一旦实现,人类将不必再担心能源问题。只要往设备中不断输入氘和氚,在里面发生聚变反应,它就能源源不断地释放出能量,而氘、氚可以从海水中提取,廉价而且数量丰富。从1升海水中提取的氘和氚,如果实现完全的聚变反应,释放出的能量相当于燃烧600 升汽油所获能量。另外核聚变反应不产生温室气体及核废料,原料几乎取之不尽,几乎不会危害环境。因此,设备也就永远转下去。未来的稳态运行的热核聚变堆用于商业运行后,所产生的能量够人类用数亿年乃至数10 亿年。从长远来看,核能将是继石油、煤和天然气之后的主要能源,人类将从“石油文明”走向“核能文明”。

核聚变在地球上很少发生,但在太阳上,核聚变每时每刻都在发生,它的发生需要高温状态。亿万年来,地球上的万物靠着太阳源源不断的能量维持自身的发展。在太阳的中心,温度高达2 000 万℃,气压达到3 000 多亿个大气压。在这样的高温、高压条件下,氢原子核聚变成氦原子核,并放出巨大能量。几十亿年来,太阳犹如一个巨大的核聚变反应装置,无休止地向外辐射着能量。科学家希望,能够创造一个类似于太阳环境的装置,但其困难程度远远超出了他们最初的预计。核聚变的难度比核裂变要大得多,因为要让氘和氚发生聚变反应,氘和氚所处的环境温度必须达到1亿℃以上。在这样的高温下,拿什么样的容器把高温下的氘、氚气体约束在一起?这样高的温度,任何材料都注定无法承受。一旦某个环节出现问题,燃料温度下降,聚变反应就会自动中止。

另外,“人造太阳”还面临着两大问题:一是如何让高温持续地产生;二是材料的问题。把材料加热1亿℃,维持1秒钟没有问题,常规热核聚变堆可以到5秒、10秒,超导热核聚变堆可以到100秒、1 000秒。问题是1 000秒以后能否持续高温?如何保持连续的稳态的高温?还有就是材料的承受能力,10秒钟没有问题,100秒、1 000秒有没有问题?最后要连续运行,材料能承受吗?另外材料如何更换?材料损耗有多快?这将是两个非常重大的难题。

超越托卡马克

最常见的核聚变堆为托卡马克反应堆,中空的金属腔型结构,加热等效温度为1.5亿℃。托卡马克装置设计存在一些安全风险,比如磁场可能存在干扰,如果中断释放的强大磁力可摧毁反应堆。因此德国科学家利用更先进的“人造太阳”Wendelstein 7-x核聚变堆实现聚变,研究人员大卫-安德森认为德国“人造太阳”会让全世界瞩目,对于托卡马克装置的科学家而言,更先进的德国“人造太阳”显然会令人眼前一亮。德国科学家使用两种氢原子实现反应,分别为氘和氚,注入气体密封装置内。利用强磁场让高温等离子体远离腔壁,周围是超导线圈,能够形成磁场约束等离子体的行为,同时科学家利用电流在驱动等离子体。当氘和氚原子核融合后,可形成大量的能量,整个核聚变装置类似一个甜甜圈。

“人造太阳”主要是利用超大电流、超强磁场、超高温、超低温等极限环境,对工艺和材料提出了极高的要求

德国科学家准备启动的核聚变堆能够运行30分钟的超热等离子体,研究人员声称该装置有助于实现核聚变能量的可控使用,实验室位于德国格赖夫斯瓦尔德。

德国马克斯-普朗克研究所的科学家认为德国的“人造太阳”是一种更实际的选择,可以克服托卡马克反应堆的安全问题。在托卡马克反应堆中,用两套磁铁控制等离子体,外部设置了真空室,内部为变压区驱动电路的等离子体,这会导致强磁场在中心位比周围更强,一旦等离子体移到外空腔外围,就可能发生崩溃。德国“人造太阳”没有这个问题,随着超级计算机和新材料的使用,可控核聚变在本世纪将变成现实。

国际原油价格的高涨,石油、煤炭、天然气等不可再生能源获得的有限性以及环境污染的加剧,督促人类寻找清洁、高效并具备大规模推广潜能的能源。不过,在这样的大背景下,“人造太阳”计划的意义显而易见。